认识“代谢小怪兽”多囊卵巢综合征

引子

28岁的晓丽已经是步入职场六年的老员工了,她在一线城市的外企担任人事专员,为了工作成果,一直兢兢业业,甚至年假不休,深受老板重视。然而,一次身体发出的警报打破她的生活。

大学毕业后,晓丽的月经就不太规律,但她并未放在心上,总觉得是工作压力大导致的。她的症状愈发明显:两个月没来月经,皮肤变得油腻,脸上长满痤疮。体重也不断增加,尽管她每天忙到没时间吃正餐,却莫名其妙胖了5公斤。

那天部门例会时,晓丽突然觉得胸闷气短,险些晕倒。部门经理建议她去医院做个全面检查。

晓丽来到妇科,医生在详细询问病史后建议她做超声检查和激素水平检测。结果出来后,医生告诉她,她患有多囊卵巢综合征。

晓丽起初对医生的建议不以为意。她觉得自己工作已经够忙了,哪有时间专门去运动和规划饮食?可随着情况加重,她发现自己整个人都陷入了一种恶性循环:身体的不适导致心情低落,焦虑又让她在工作中频频出错。晓丽终于正视身体发出的求救信号。

多囊卵巢综合征(polycystic ovary syndrome, PCOS)到底是什么疾病?确诊后应如何应对呢?

今天,就让我们一起来认识下这个“代谢小怪兽” ——多囊卵巢综合征吧。

你知道PCOS影响着多少女性吗?根据WHO报道,以下是关于PCOS的一些事实:

- 据估计,多囊卵巢综合征影响着8-13%的育龄妇女。

- 全世界高达70%的受影响妇女仍未得到诊断。

- 多囊卵巢综合征是停止排卵的最常见原因,也是不孕不育症的主要原因。

- 多囊卵巢综合征与影响身心健康的多种长期健康问题有关。

- 多囊卵巢综合征有家族聚集倾向,但在多囊卵巢综合征的表现以及如何对人们造成影响方面存在种族差异。

- 我国生育期女性PCOS患病率为8.6%,青春期女性的患病率为10.26%。

何谓多囊卵巢综合征?

多囊卵巢综合征是最常见的妇科内分泌疾病,该病临床表现不一,通常包括稀发排卵或无排卵、高雄激素血症(临床性或生化性)及卵巢多囊性病变,并常伴有代谢紊乱。

多囊卵巢综合征中的“囊”是指直径小于10mm的卵泡,它既不是肿瘤也不是异物,所有健康女性的卵巢里都会有囊。但“多囊”意味着直径小于10mm的卵泡异常增多,而且即便有非常多的卵泡,却很少有卵泡能发育成优势卵泡,这会衍生出一系列问题:

- 雄激素不能很好地转变成雌激素,于是形成高雄激素血症。

- 卵巢无法按先升后降的规律分泌雌激素和孕激素,结果导致子宫内膜难以维持先增厚再脱落的周期性变化。

- 由于缺乏孕激素对下丘脑和腺垂体的抑制,促黄体生成素(LH)会升高。所谓“综合征”,主要是指卵泡异常增多、卵泡发育停滞、雄激素和LH升高、雌激素和孕激素无周期性变化,还有就是月经紊乱和无排卵性不孕。

卵巢变化:双侧卵巢均匀性增大,为正常妇女的2-5倍,包膜增厚、坚韧。卵巢薄膜均匀性增厚,较正常厚2-4倍。

子宫内膜变化:因无排卵,子宫内膜长期受雌激素刺激。呈现不同程度增生性改变,甚至不典型增生。长期持续无排卵,增加子宫内膜癌的发生概率。

多囊卵巢综合征的发病机制

因为多囊的病因尚不明确,目前仍然没有根治的方法。目前普遍认为PCOS是遗传、环境、表观遗传等多因素互相作用的结果,其病因学尚不清楚,研究主要集中在遗传学、肥胖、胰岛素抵抗、高雄激素血症等方面,涉及调控下丘脑垂体功能、卵巢细胞功能、雄激素水平、胰岛素抵抗这些关键环节。

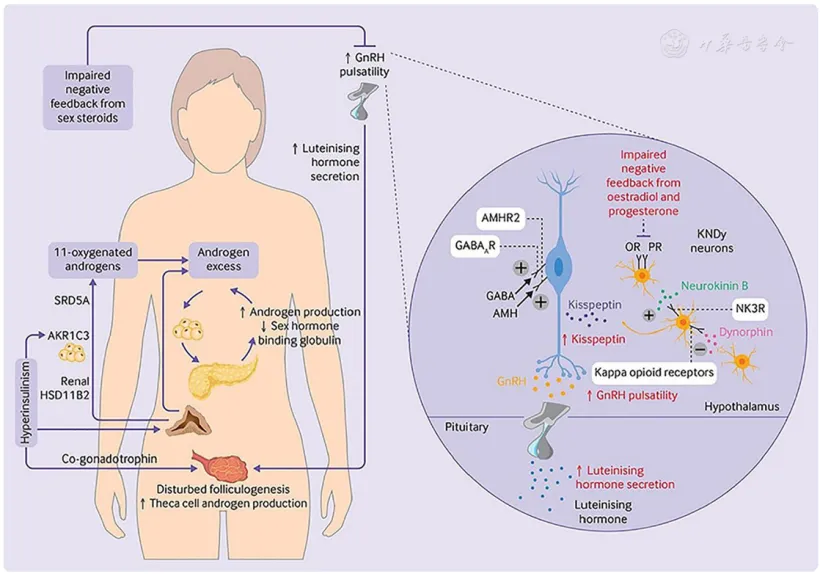

神经内分泌机制

神经内分泌机制导致PCOS的直接原因之一是下丘脑-垂体-卵巢轴 (HPO轴)失衡。关于HPO轴我们需要知道它是女性生殖系统中的关键内分泌调节系统,涉及多个激素及其相互作用。这些激素控制着月经周期、卵巢功能、排卵、激素分泌等生理过程。

其中下丘脑分泌促性腺激素释放激素(GnRH),刺激垂体分泌促卵泡激素(FSH)和促黄体生成素(LH)。FSH促进卵泡发育并刺激雌激素分泌,而雌激素通过负反馈抑制GnRH、FSH和LH的分泌。当雌激素水平达到一定阈值时,LH快速释放(LH峰),触发排卵。排卵后,剩余的卵泡转化为黄体,分泌孕激素,维持子宫内膜的稳定。如果没有受精,黄体退化,孕激素水平下降,导致月经来潮。

但是在各种因素的作用下,下丘脑神经元过度释放GnRH激素,导致黄体生成素(LH)水平升高,而促卵泡激素(FSH)水平降低。胰岛素与LH一起作用,激发卵巢卵泡膜细胞内的雄激素生产,发展成为高雄激素血症并导致雄激素的恶性循环。高水平的雄激素会进一步扰乱HPO轴的反馈机制,影响FSH与LH的正常作用,使卵泡无法发育成熟,导致月经周期和排卵的异常。

遗传因素

PCOS发病可能受遗传因素影响,研究发现患有PCOS的女性存在生殖和代谢两种亚型,推测存在各自的遗传特征,且基因突变和基因表达水平的改变也可能是影响PCOS发病的重要机制。

发育因素

PCOS的发育理论认为,女性胎儿暴露于高浓度雄激素会促进PCOS的发生。

炎症因素

炎症因素包括氧化物浓度升高和慢性低度炎症,均可能与PCOS的发病有关。

肠道菌群

近年来也有大量研究证实了肠道菌群变化与PCOS与之间的联系。肠道细菌产生的短链脂肪酸,激发肠道内分泌细胞分泌脑肠肽,脑肠肽是在胃肠道和中枢神经系统双重分布的一类生物活性肽,可以参与调节下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)和促黄体激素(LH)的分泌,影响PCOS的生殖系统功能。

环境因素

青春期饮食和生活方式也可能是导致或加重PCOS代谢和生殖异常的重要因素。许多研究发现PCOS发病率与吸烟、烟雾暴露之间存在正相关。

根据中华医学会显示,PCOS 发病机制可图解如下:

PCOS中HPG轴的病理生理学和神经内分泌紊乱 注:GnRH:促性腺激素释放激素;SRD5A:类固醇5α还原酶;AKR1C3:醛酮还原酶1成员C3; HSD:羟类固醇脱氢酶;AMHR2:抗米勒管激素2型受体;GABA AR: γ-氨基丁酸A型受体;GABA:γ-氨基丁酸;AMH:抗米勒管激素;OR:雌激素受体;PR:孕酮受体;NK3R:神经激肽3受体;PCOS:多囊卵巢综合征;HPG:下丘脑-垂体-性腺

常见症状

- 超重或肥胖

- 高雄激素表现,如多毛、痤疮、脱发、月经异常

- 胰岛素抵抗

- 卵泡发育停滞

- 不成熟卵泡堆积

- LH升高

此外,多囊女性通常还有多毛症,少数人还会伴有阴蒂轻度肥大、声音低沉等症状。月经不规律通常伴有排卵障碍,会使怀孕变得困难,因此PCOS也是不孕不育症的主要原因。

女也小编视角

多毛、脱发、痤疮、月经失调和无排卵性不孕,这些都是多囊卵巢综合征给女性造成的直接伤害,它甚至会导致性冷淡、皮肤特征男性化和黑棘皮症等。简单来说,该来的月经没来,要长的头发不长,不想长的体毛和痤疮却越来越多,多囊卵巢综合征就像“毁容病”,给女性的生理心理都带来了较大的负面影响。

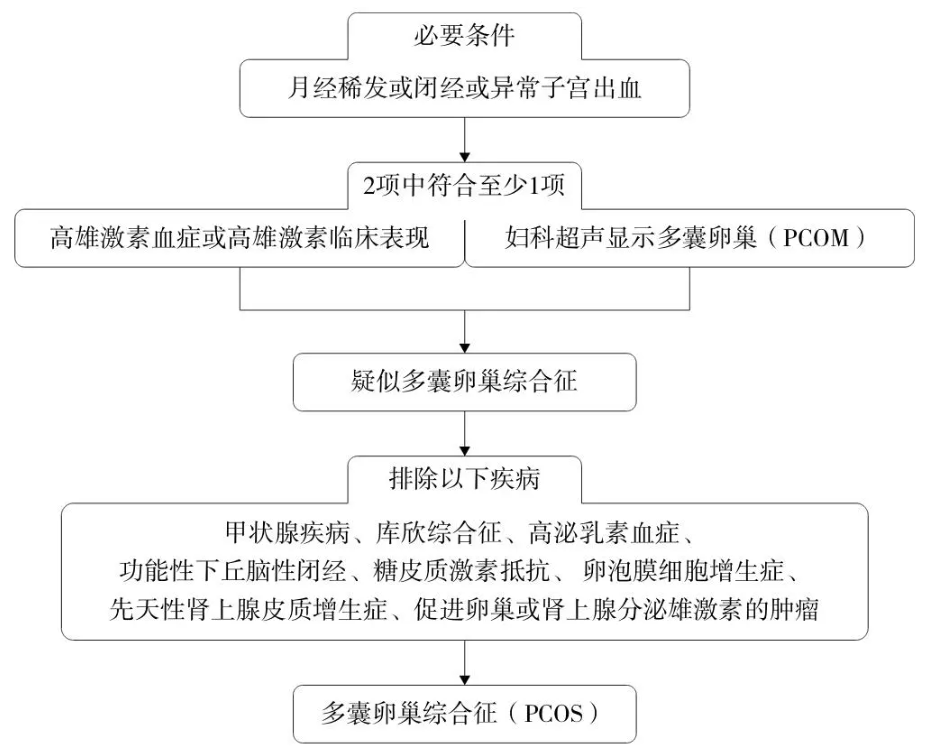

疾病诊断

根据《多囊卵巢综合征完全指南》作者,初晴多囊学堂创始人梁湛威的论述,多囊卵巢综合征的诊断流程图:

月经紊乱为PCOS患者的主要症状,表现为月经稀发(月经周期为35日至6个月)或闭经,闭经前常有经量过少或月经稀发;也可表现为不规则出血,月经周期或行经期或经量无规律性等。

疾病分类

目前国际PCOS诊断标准主要采用欧洲生殖胚胎学会鹿特丹标准,把多囊卵巢综合征分成了4类:

- 第一类:无排卵无月经,雄激素偏高,卵巢多囊样改变

- 第二类:无排卵无月经,雄激素偏高,卵巢正常

- 第三类:无排卵无月经,雄激素正常,卵巢多囊样改变

- 第四类:有排卵有月经,雄激素偏高,卵巢多囊样改变

该诊断重点是PCOS生殖内分泌问题,但随着对该疾病的深入研究和认知,很多共识和建议均提出了PCOS不仅是生育问题,更是涉及代谢、血脂和心血管、情绪、肿瘤等多个系统的慢性疾病,影响女性一生,需要长期调理。

根据现有的专家共识和诊断指南,PSCOS产生的除生育以外的其他问题主要涉及以下几个方面:

- 代谢相关问题:胰岛素抵抗、糖耐量异常、2型糖尿病、血脂异常、代谢综合征、非酒精性脂肪肝,以及心血管疾病:包括高血压、增加口服避孕药引起的脑血栓风险等

- 肿瘤风险

- 情绪障碍疾病等多个方面

PCOS常伴有不同程度的代谢异常,这些异常会影响多种代谢途径,特别是类固醇激素、氨基酸、碳水化合物、脂质、嘌呤和柠檬酸循环的代谢紊乱。

现有流行病学数据显示,我国汉族多囊女性中,第一类占28.7%,第二类占19%,第三类占15%,第四类占37.3%。其中第一类多囊女性的病情最为严重,第二类次之,而第三类和第四类则相对轻微。

治疗方案

生活方式干预:饮食+运动

饮食控制:包括低热量饮食、调整营养成分、替代饮食等。监测热量的摄入和健康食物的选择是饮食控制的主要组成部分。改变不良的饮食习惯、减少精神应激、戒烟、少酒、少咖啡。长期限制热量摄入,选用低糖、高纤维饮食,以不饱和脂肪酸代替饱和脂肪酸。

运动:运动可有效减轻体质量。适量规律的耗能体格锻炼(30-40 min/d,每周至少4-5次)及减少久坐的行为,是减重最有效的方法。

行为干预:行为干预包括对肥胖认知和行为两方面的调整,是在医师的指导和监督下,使患者逐步改变易于引起疾病的生活习惯(不运动、摄入酒精和吸烟等)和心理状态(如压力、沮丧和抑郁等)。行为干预能使传统的饮食控制或运动的措施更有效。

调整月经周期:适用于青春期、育龄期无生育要求、因排卵障碍引起月经紊乱的患者。

周期性使用孕激素

短效复方口服避孕药

雌孕激素周期序贯治疗

高雄激素的治疗

缓解高雄激素症状是治疗的主要目的。可选用的药物包括短效复方口服避孕药和螺内酯。

代谢调整

改变生活方式,减少体脂。药物治疗:包括二甲双胍、吡格列酮及阿卡波糖

中西医结合治疗

针刺治疗:针刺较单纯西药治疗能够显著改善PCOS患者的激素水平、调整月经周期,提高排卵率。

穴位埋线:穴位埋线能够显著改善PCOS(尤其是肥胖型)患者的激素水平,恢复排卵和月经周期。

其他:耳穴压豆、耳针等结合中药和/或西药治疗均可以提高排卵率。

中医认为,PCOS主要是肾-天癸-冲任-胞宫生殖系统失调,其病机与肝、肾、脾三脏功能失调及痰湿、血瘀密切相关。目前对PCOS治疗,采用预防、治疗相结合,辨证辨病相结合的方法,将中医、西医治疗作用的特点有机结合进行治疗,以辨病与辨证结合的中医基础理论为依据进行中医辨证的基础上,采用中药序贯周期治疗。

走出多囊卵巢综合征的认知误区

01 多囊卵巢综合征与卵巢囊肿相关?

事实上这两者间没有丝毫关系。多囊卵巢是在卵巢上有囊泡,1cm左右大小,数量很多,在卵巢内。在超声观察下,就像卵巢内部挂着一个项链,医学上叫项链征,但是一般卵巢囊肿是一个或多个比较大的囊肿,通常直径在2cm以上。

02 不想要孩子可以不治疗多囊卵巢综合征?

不可以。多囊卵巢综合征的危害超乎你的想象,严重的还可以引起子宫内膜癌、糖尿病、心血管疾病,甚至抑郁症和焦虑症。多囊卵巢综合征的卵巢上能检测到很多小卵泡,但是都长不大,几乎没有排卵,由此导致月经不调、不孕;同时没有足够的孕激素保护子宫内膜;但是雌激素会少量持续地刺激内膜增生,可能会出现子宫内膜增生过度,甚至内膜癌变。

多囊卵巢综合征的病人患上内膜癌的风险是普通人群的4倍左右。

另外,大多数“多囊”的女性还会肥胖、代谢异常,如果长时间不管,糖尿病、高血脂、心血管疾病的发病率也会增加。

此外,多囊卵巢综合征是糖尿病独立危险因素,患者患上糖尿病和心血管疾病的风险增加1.9倍。

03多囊卵巢=多囊卵巢综合征?

多囊卵巢(PCOM)是超声检查对卵巢形态的一种描述,一般为一侧或双侧卵巢内直径2~9 mm的卵泡数≥12个。但PCOM并非PCOS患者所特有,正常育龄期妇女中20~30%可有PCOM,也可见于口服避孕药后、闭经等情况时。因此,PCOM可能是一种短期变化,当停服避孕药或者经治疗月经规律后,PCOM这一现象就消失了,可能会复发,但绝不需要恐慌。

多囊卵巢综合征(PCOS)是生殖内分泌代谢性疾病,主要影响女性卵泡的发育以及体内激素水平代谢,可以引起女性不孕、月经紊乱、闭经、胰岛素抵抗、雄激素升高等等。

综上,多囊卵巢是这种综合征最常见的症状之一,因此两种情况很容易混淆,但多囊卵巢并不是 PCOS 的唯一症状。

04患有多囊卵巢综合征就无法怀孕?

得了多囊卵巢综合征还能不能怀孕不能一概而论。多囊卵巢综合征患者受孕能力下降,怀孕相对比较困难,怀孕周期一般比较长。个别多囊女性即使不治疗也能怀孕,大部分患者经过治疗成功受孕的概率大大增加,对于经治疗仍未成功受孕的,也可以选择人工授精、试管婴儿等辅助生殖技术来进行助孕。

对于患有多囊卵巢综合征、有生育需求的患者,可以应用药物促进生育。主要药物包括来曲唑、克罗米芬、促性腺激素等。

05每个患有多囊卵巢综合征的女性都肥胖或超重?

肥胖虽不是多囊卵巢综合征的诊断条件,但却是多囊卵巢综合征患者的常见特征,50%~70%的患者会出现肥胖,但有一些患者并不肥胖。其在不同人身上表现的差异性是很大的,判断多囊的标准并不是只看胖瘦。多囊不只是胖人的“专属”,身材瘦的患者朋友也有可能逃脱不了多囊的“青睐”。身体纤瘦的人同样也会患有多囊。肥胖型多囊卵巢综合症(胖多囊)与非肥胖型多囊卵巢综合症(瘦多囊)相比,更容易发生高胰岛素血症、代谢紊乱、血糖和血脂升高。

参考资料:

[1]Siddiqui S, Mateen S, Ahmad R, Moin S. A brief insight into the etiology, genetics, and immunology of polycystic ovarian syndrome (PCOS). J Assist Reprod Genet. 2022 Nov;39(11):2439–73.

[2] 多囊卵巢综合征的发病机制和治疗新进展[J]. 中华内分泌代谢杂志,2024,40(01):77-85. DOI:10.3760/cma.j.cn311282-20231030-0014

[3] Gao H, Qian B, Ni Y, Sun L, Fu J. 多囊卵巢综合征发病机制研究进展 [Research Progress in the Pathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome]. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2024 Jul 20;55(4):1049-1054.

doi: 10.12182/20240760208. PMID: 39170002; PMCID: PMC11334293.

[4] 梁湛威.多囊卵巢综合征完全指南.北京科学技术出版社有限公司.2021-11-04

[5] 陈子江等.多囊卵巢综合征指南解读.人民卫生出版社.2019

[6] 孙桂丽,赵冉冉. 基于代谢组学的多囊卵巢综合征研究进展[J]. 中华内分泌代谢杂志,2022,38(06):534-538.

DOI:10.3760/cma.j.cn311282-20210624-00402

扫一扫关注女也力量微信公众号了解更多

扫一扫关注女也力量微信公众号了解更多